Au bord du Monde

___

En Bref

Ils sont les fantômes à la limite du monde, de l’oubli au bord du gouffre où le néant les absorbera pour toujours. Ils n’auront pas de pleurs, que la solitude et l’infini où se perdre quand la faucheuse viendra. Hier ils étaient une part de nos vies, de vos vies, ce voisin, cet homme, cette femme qui passe, attend ses enfants, son mari et plus rien. Aujourd’hui ils hantent la cité quand les lueurs des réverbères dessinent des petites flammes d’éphémère que le jour anéantira. Ils arpentent le bord du monde, là où nous les chassons de nos mémoires, de nos regards, encore dignes, ils tracent le cercle de l’espoir.

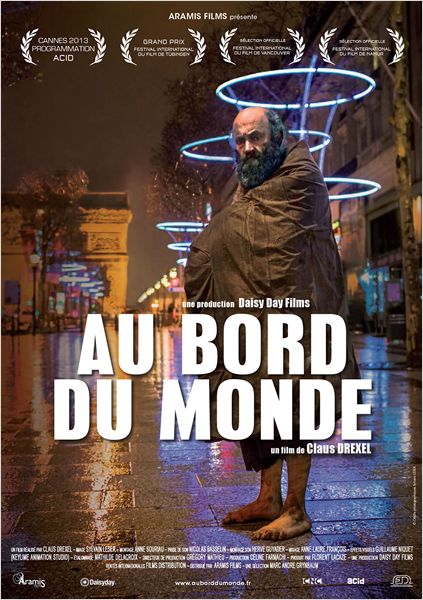

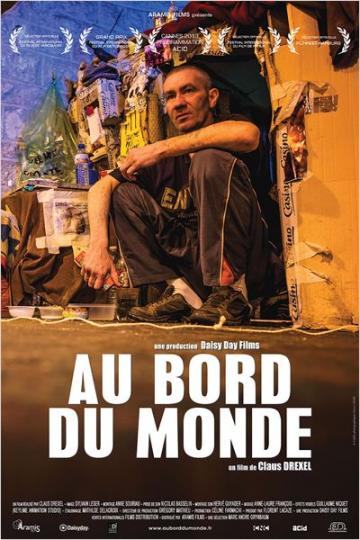

Ils s’accrochent à une quête, à la folie, à une fille à qui l’on ment, un geste de bonté que vous aurez. Trop fragiles pour remonter le sens du monde, pour rependre la ronde de nos habitudes, pour courir sur les bitumes où nous nous pressons. Ils fabriquent, avec rien, un monde qui les retient encore sur le bord du précipice, et de l’autre côté, hurlent les voix du néant. Ils n’existent plus ni dans la mort, ni dans la vie, posés tels de petites flammes de bougies fragiles sur l’entre-deux, le purgatoire de la société. La caméra de Claus Drexel saisit d’abord la capitale, comme une ville magique dans ses couleurs de l’aube.

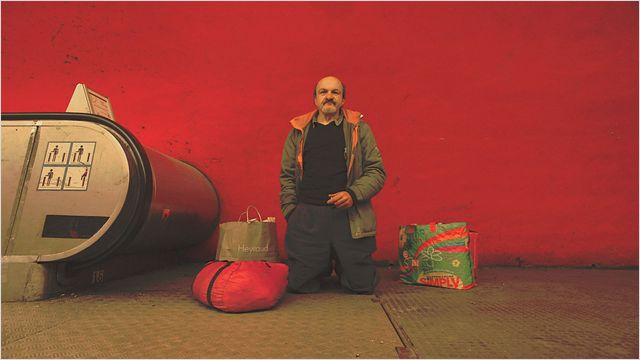

Cette aube, ils l’ont depuis longtemps quittée pour entrer dans la nuit, ou pire, dans l’oubli. Le contraste est saisissant, la ville des lumières, des poètes et les âmes oubliées que ces derniers ont dû chanter autrefois. Apparaît un visage, un regard. La caméra met une distance entre eux et nous, jamais elle ne viole leur intimité.

Ils sont les fantômes à la limite du monde, de l’oubli au bord du gouffre où le néant les absorbera pour toujours. Ils n’auront pas de pleurs, que la solitude et l’infini où se perdre quand la faucheuse viendra. Hier ils étaient une part de nos vies, de vos vies, ce voisin, cet homme, cette femme qui passe, attend ses enfants, son mari et plus rien. Aujourd’hui ils hantent la cité quand les lueurs des réverbères dessinent des petites flammes d’éphémère que le jour anéantira. Ils arpentent le bord du monde, là où nous les chassons de nos mémoires, de nos regards, encore dignes, ils tracent le cercle de l’espoir. Ils s’accrochent à une quête, à la folie, à une fille à qui l’on ment, un geste de bonté que vous aurez. Trop fragiles pour remonter le sens du monde, pour rependre la ronde de nos habitudes, pour courir sur les bitumes où nous nous pressons. Ils fabriquent, avec rien, un monde qui les retient encore sur le bord du précipice, et de l’autre côté, hurlent les voix du néant. Ils n’existent plus ni dans la mort, ni dans la vie, posés tels de petites flammes de bougies fragiles sur l’entre-deux, le purgatoire de la société. La caméra de Claus Drexel saisit d’abord la capitale, comme une ville magique dans ses couleurs de l’aube.

Cette aube, ils l’ont depuis longtemps quittée pour entrer dans la nuit, ou pire, dans l’oubli. Le contraste est saisissant, la ville des lumières, des poètes et les âmes oubliées que ces derniers ont dû chanter autrefois. Apparaît un visage, un regard. La caméra met une distance entre eux et nous, jamais elle ne viole leur intimité. Elle se tient sage, à distance, témoin de leur douleur, de leur folie, de ce qui fut et de ce qui est, un bout de vie perdue conduisant au néant. « La non-réponse aux problèmes t’amène ici » nous dit l’un d’entre eux. Nous, les lâches, les vivants gueulards, les gouvernants, aux promesses d’une aube nouvelle, d’un monde meilleur, que faisons-nous ? Nada, que dalle, l’un d’entre eux promettait zéro SDF ! N’était-ce pas plutôt zéro réponse aux problèmes qui les amène ici ? Ils se raccrochent à un rien, un sapin de Noël, l’image d’un pigeon qui meurt et de moineaux pour les soutenir, des enfants à retrouver. Ils se racontent des rêves, des histoires que la folie baigne d’une réalité où ils finissent par sombrer. L’abandon de soi, l’abdication de soi-même, ils ne deviennent pas fous. Ils disparaissent, c’est peut-être pire. « Je pensais que je ne survivrais pas, silence. » On survit à tout, même au pire, rien qu’écrire ces lignes marque un désaveu… Nous les avons abandonnés au bord du monde, sur le côté de la route, et personne ne viendra leur tendre la main pour les ramener au cœur du monde, dans la lumière, loin du néant.

Nul ne saura leur nom et ils devront mourir, fantômes noyés dans le néant. Claus Drexel, épure l’image, joue du silence, pas de musique, juste leur voix, leurs dernières paroles à la caméra, à nous. Les entendez-vous ? Les écouterez-vous ? Ou comme d’habitude, jouerez-vous de l’esprit fantôme, jouant à cache-cache avec la réalité ? L’image s’imprègne de poésie, d’un chant de misère et de dignité. Demain, un rien, un faux-pas, un oubli peuvent vous conduire au bord du monde. Alors la prochaine fois, juste un peu de respect, juste leur montrer que vous ne les oubliez pas, ne détournez plus le regard. Le film de Claus Drexel, né des photos de Sylvain Leser, qui leur restitue leur dignité, nous interpelle, nous met KO, sonnés, sur une réalité que nous ne voyons plus. Il serait peut-être temps d’interpeller nos dirigeants et de leur rappeler leur devoir.

Patrick Van Langhenhoven